病毒性肝炎(viral heptitis)是由多種肝炎病毒引起的常見傳染病,具有傳染性強、傳播途徑復(fù)雜、流行面廣泛,發(fā)病率較高等特點。臨床上主要表現(xiàn)為乏力、食欲減退,惡心、嘔吐、肝腫大及肝功能損害,部分病人可有黃疸和發(fā)熱。有些患者出現(xiàn)蕁麻疹、關(guān)節(jié)痛或上呼吸道癥狀,病毒性肝炎分甲型、乙型、丙型,丁型和戊型肝炎五種。以往所謂的非甲非乙型肝炎(NANBH)經(jīng)血行感染者稱輸血后非甲非乙型肝炎(PT-NANBH),通過糞-口感染的稱為腸道傳播的非甲非乙型肝炎(ET-NANBH),近年來經(jīng)分子生物學(xué)技術(shù)研究,證實上述非甲非乙型肝炎的病原引起病毒性肝炎者有二種類型,前者稱丙型肝炎(hepatitis C;HC),后者稱戊型肝炎(hepatitis E;HE)。急性肝炎病人大多在6個月內(nèi)恢復(fù),乙型,丙型和丁型肝炎易變?yōu)槁裕贁?shù)可發(fā)展為肝硬化,極少數(shù)呈重癥經(jīng)過,慢性乙型,丙型肝炎與原發(fā)性肝細(xì)胞癌的發(fā)生有密切關(guān)系。

1947年Mac cal1um首次提出甲肝病毒(hepatitis A virus,HAV)及乙肝病毒(hepatitis B virus, HBV)的名稱,用于區(qū)別兩種不同的肝炎。1955年開始用酶學(xué)檢測,為肝炎病毒感染提供了較敏感的標(biāo)志。

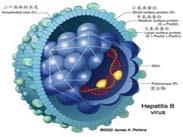

1965年B1umberg等發(fā)現(xiàn)乙型肝炎表面抗原(HBsAg)之后,HBV的研究不斷取得重大進展。

1977年Rizzetto人證實了有丁型肝炎病毒(delta agent)與HBV同時存在。1989年9月東京國際會議上正式提出丙型肝炎及其病毒(hepatitis C virus,

HCV)。

1989年Reyes等首先從實驗感染戊型肝炎(HEV)緬甸株(Burms Strain B)的獼猴膽汁中提取HEVRNA。

1991年以后分別報道了墨西哥、印度、巴基斯但HEV的基因結(jié)構(gòu)。

1992年公布了中國HEV基因結(jié)構(gòu)。在印度新德里、中國新疆等多次發(fā)生戊肝流行。有部分肝炎病人無法查明已知的甲、乙、丙、丁、戊五種肝炎病毒。因此有學(xué)者采用排除法將此類情況列為己型肝炎(hepatitis F virus, HFV),并試圖從上述病人中發(fā)現(xiàn)可以傳染靈長類動物的HFV,但迄今尚未獲得成功。其后又考慮另一種肝炎,即庚型肝炎(Hepatitis G virus,HGV)。后來經(jīng)多方商的臨床與實驗研究,提示合胞體巨細(xì)胞的形成可能是病毒感染的結(jié)果。因此所謂庚型肝炎,系巨細(xì)胞病毒肝炎(giant- cell hepatitis, hepatitis G virus, HGV)。此外,流行性腮腺炎、流行性感冒及麻疹病毒均屬副粘病毒,這些病毒可引起肝炎。早在80年代就發(fā)現(xiàn)成人麻疹病毒感染后,肝炎發(fā)生率高達80%。因此肝炎病原學(xué)是一個復(fù)雜的問題。若用新技術(shù)、新方法(含分子生物學(xué)技術(shù))不能檢測出甲、乙、丙、丁、戊5型已確認(rèn)的肝炎病毒時,應(yīng)通過多方面檢測,確定其它引起肝損傷的病原。